Отец Георгий с радостью благословил меня на статьи в газеты о возрождении святого источника. Газета «Колос» от 15 июня 2010 года и «Огни Кубани» от 17 июня 2010 года опубликовали мои статьи. Много людей откликнулось: несли пожертвования в храм ст. Кавказской, предлагали стройматериалы, технику и другую помощь.

Но хотелось узнать хоть что-нибудь про сам монастырь. В книге А.Д. Ламонова «Исторический очерк о заселении ст. Кавказской Кубанского казачьего войска» говорится о Кавказском Николаевском миссионерском монастыре очень субъективно и негативно, про судебные тяжбы казаков станицы Кавказской с монастырём из-за территории и другие споры.

«За давностью лет более достоверные сведения и о монастыре, и об источниках, существовавших на его территории, раздобыть практически невозможно. Поэтому приходится довольствоваться тем, что сохранило время, ну и, конечно, людская память», — пишет местный историк в статье «Приоткроем завесу времени» в газете «Колос» от 15 июня 2010 года.

Поскольку ни в музеях, ни в библиотеках, ни в архивах Кропоткина и Кавказской такого материала не нашлось, пришлось отправиться в Санкт-Петербург. Запаслась письмами от администрации станицы Кавказской, музея, церковного совета, взяв с собой членский билет Пушкинского общества и благословление отца Георгия, отправилась в путь. Там, в культурной столице России, есть Российская национальная библиотека, которая была создана ещё при Петре Первом. Её богатые многовековые газетные, журнальные и книжные фонды расположены в трёх больших зданиях: на набережной реки Фонтанки, на Невском и Московском проспектах. Мне оформили читательский билет на 5 лет, как ведущему научную изыскательскую работу и позволили поработать с редкими историческими книгами и журналами. Вот что удалось мне найти, узнать.

В «Всеобщем иллюстрированном путеводителе по монастырям и святым местам Российской империи и Афону» изданному в 1907 году в Нижнем Новгороде А.А. Павловским, приводятся такие сведения: в начале прошлого века по Российской империи числилось 810 обителей и 44766 церквей. В Ставропольской епархии, куда входили Кубанская, Ставропольская и Черноморская губернии, значилось 9 обителей: 5 мужских и 4 женских, 603 церкви.

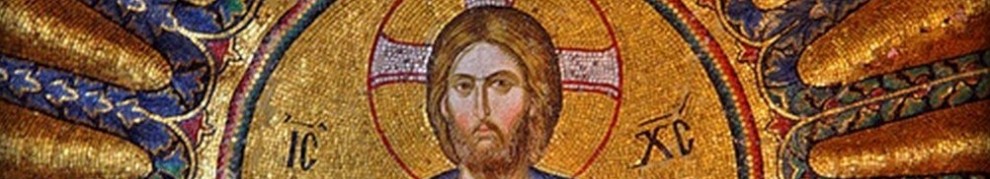

Роль монастырей в истории православной культуры на Северном Кавказе несколько отличается от их предназначения в Центральной России. Здесь они выполняли общественно-политическую функцию. На монастыри возлагалась задача упорядочения в российском народе и в коренных жителях Кавказа духовных основ православия, примирения и объединения духовно враждовавших горцев и казаков.

Монастыри активно занимались хозяйственной деятельностью и, благотворно влияя на экономику региона, становились примерами образцовых хозяйств. Благодаря им закубанские горцы заменили существовавшую до того времени систему земледелия. Многие из паломников, приходя в монастырь, учились у монахов отношению к земле, к ведению собственного хозяйства.

При монастырях открывались больницы, детские приюты.

В 19 веке монастырям отводилось большое место в деле освоения южных территорий Российской империи. На них возлагалась роль центров православия. В монастырях вырабатывался духовный опыт Российского народа, который помогал жить в согласии с законами духовной и светской жизни.

На 630-ой странице путеводителя помещена статья о Кавказском миссионерском Свято-Николаевском монастыре. В ней А.А. Павловский сообщает о том, что обитель была основана 11 февраля 1894 года Ставропольским епархиальным миссионером архимандритом Виктором и утверждена в 1897 году. Ранее, с 1832 года, на этом месте существовал старообрядческий скит. Далее цитирую: «… Часть братии приняла православие и осталась в новоустроенном монастыре. От старообрядцев уцелела лишь церковь со старообрядческой живописью; все прочие постройки новой эпохи. Строения были воздвигаемы постепенно на доброхотные пожертвования. В хуторе Романовском, вблизи ст. Кавказской и в 7 верстах от монастыря, были пожертвованы монастырю плановые места, где было устроено подворье. В местечке Армавир, Кубанской области, было пожертвовано семейством Довжика земля и капитал, и там же устроено подворье. Благодаря религиозно-нравственной деятельности этих подворий, монастырь стал быстро обстраиваться, хотя ещё желает многого.

Просмотры (2343)